Préambule

Cet article discute les fondements scientifiques des diagnostics psychiatriques et leur rôle institutionnel, sans viser les personnels soignants, qui font de leur mieux avec les moyens dont ils disposent.

Il ne remet pas en cause la réalité de la souffrance psychique, ni l’importance du soin pour ceux qui en ont besoin.

Par ailleurs, il ne constitue en aucun cas une validation des approches alternatives.

Qu’entend-on par neurodiversité ?

Le terme neurodiversité est aujourd’hui très répandu et parfois utilisé de manière vague.

Je l’emploie ici dans un sens simple, inspiré d’un constat biologique élémentaire : dans le vivant, la diversité est un fait structurel, pas une anomalie.

Les sociétés ne traitent cependant jamais cette diversité de manière neutre. Elles la tolèrent, l’exploitent ou la suppriment selon leurs contraintes et leurs intérêts.

Il en va de même pour le fonctionnement psychique. La diversité des manières de penser, de ressentir et de se comporter existe de fait. Elle s’accompagne parfois d’une souffrance réelle, ou d’une perte de capacités à tenir dans la vie ordinaire.

Une question mérite donc d’être posée : la psychiatrie décrit-elle des maladies comparables aux autres, ou intervient-elle surtout lorsque certains fonctionnements deviennent incompatibles avec une norme sociale donnée ?

Des maladies comme les autres ?

Des plus bénignes aux plus graves, les maladies somatiques s’ancrent dans une matérialité objectivable par des analyses biologiques (biochimie, imagerie, biopsies…).

Ce n’est pas le cas de la plupart des diagnostics psychiatriques : ils ne disposent pas encore de biomarqueurs individuels simples permettant un diagnostic direct, et reposent principalement sur l’entretien clinique, l’observation du comportement et des classifications descriptives (DSM, CIM).

Pour autant, l’absence de marqueurs diagnostiques ne disqualifie pas la réalité de certaines pathologies psychiatriques impliquant des dysfonctions biologiques intrinsèquement délétères (comme la psychose ou la manie).

La psychiatrie n’est donc pas réductible à une gestion d’écarts à la norme : elle intervient aussi sur des effondrements réels de l’autorégulation, lorsque la personne ne parvient plus à maintenir une tenue minimale.

Mais, à la différence de nombreuses pathologies somatiques, le symptôme principal est souvent un comportement social. Son seuil de reconnaissance et de médicalisation dépend alors du contexte social et institutionnel.

Quand le diagnostic dépend du contexte

Dans de nombreux cas, ce qui est nommé « trouble psychique » n’est pas une défaillance en soi, mais un décalage entre une manière de fonctionner et un environnement donné.

Selon Jerome Wakefield, psychiatre et philosophe de la psychiatrie, un trouble n’est pas défini par un simple fonctionnement atypique : il suppose à la fois l’hypothèse d’un dysfonctionnement et l’existence d’un dommage réel, comme une souffrance ou une perte de capacités.

Sans dommage, il n’y a pas de trouble au sens psychiatrique.

Or ce dommage est toujours évalué à l’aune de règles et d’attentes sociales, propres à une époque et à un contexte.

L’exemple de l’homosexualité, dépénalisée en France en 1982 et classée comme trouble psychiatrique jusqu’aux années 1990, illustre bien ce rôle du contexte social.

Normes sociales et mise à l’écart

La manière dont une société traite les états psychiques atypiques dépend de son organisation et du poids de ses normes. Les marges de tolérance se réduisent à mesure que les exigences sociales augmentent.

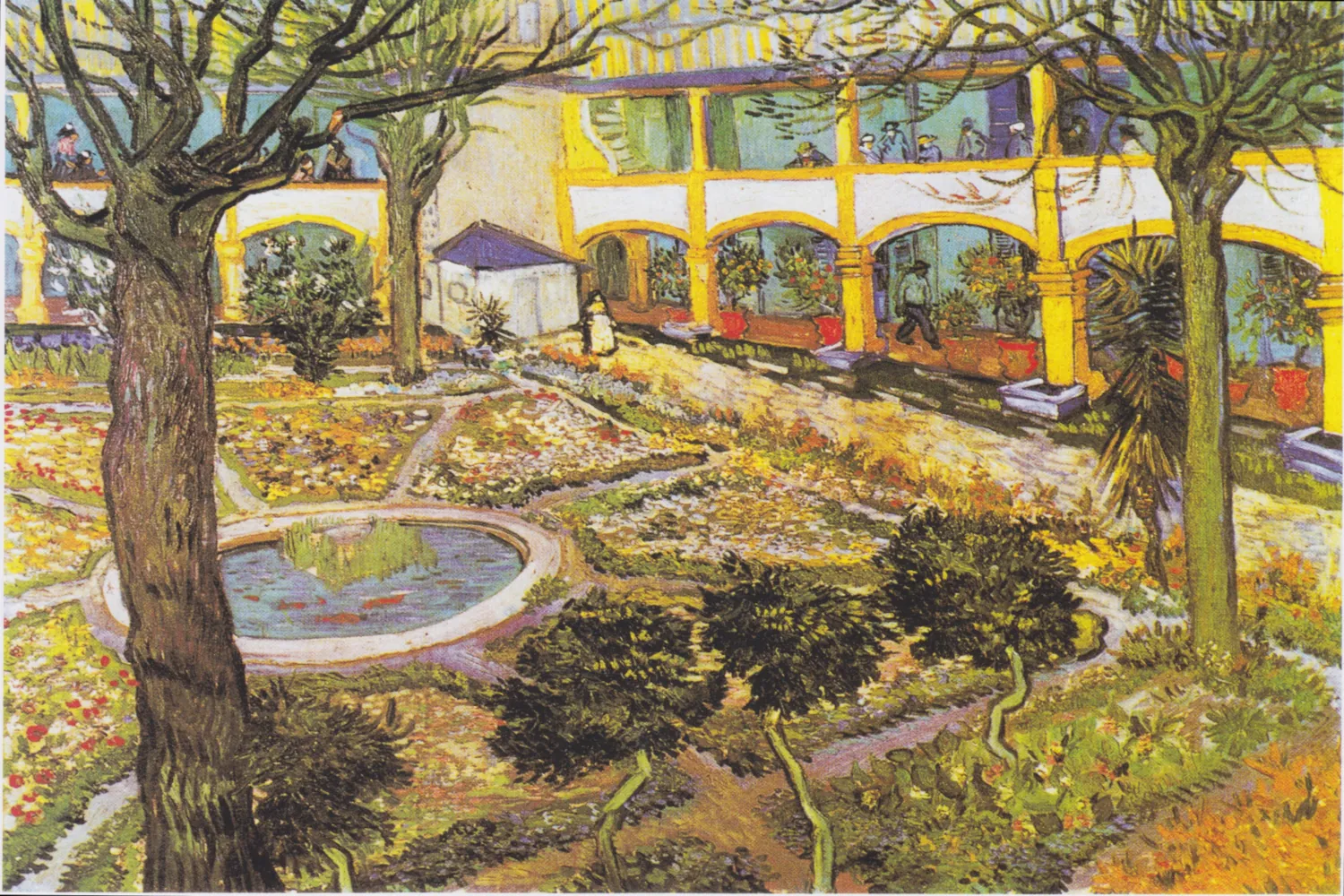

Les institutions psychiatriques prolongent (parfois dans les mêmes lieux) des dispositifs anciens de mise à l’écart. Les léproseries, puis les maisons de force, accueillaient déjà des populations jugées indésirables ou dérangeantes.

On peut concevoir qu’il soit troublant, pour un patient d’aujourd’hui, de se retrouver dans le même lieu où l’on enfermait autrefois, au XVIIIᵉ siècle, « les faibles d’esprit, les insensés et les libertins ».

Aujourd’hui encore, la psychiatrie publique dispose d’un pouvoir singulier : celui de priver un individu de liberté au nom de son état mental. Ce pouvoir est nécessaire dans certaines situations extrêmes, mais il distingue clairement la psychiatrie des autres disciplines médicales.

L’exemple du TDAH

Le diagnostic du Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) chez l’enfant illustre cette logique. Des comportements biologiquement banals — agitation, difficulté à rester immobile, attention fluctuante — deviennent problématiques dans un cadre scolaire rigide.

Cela n’exclut ni l’existence de formes sévères, ni la réalité de souffrances individuelles, mais interroge les conditions dans lesquelles le diagnostic est posé.

Lorsque l’institution ne se transforme pas, le diagnostic permet de déplacer la contrainte : le problème n’est plus dans l’organisation, mais dans l’individu. La médicalisation peut alors remplacer l’autorité, sans remettre en question les conditions qui rendent ces comportements coûteux.

Aux États-Unis en 2011, 11 % des enfants de 4 à 17 ans avaient reçu ce diagnostic et 70 % d’entre eux prenaient un traitement (source NIMH), sans que les données permettent de distinguer clairement la part correspondant à une souffrance clinique de celle relevant d’un décalage avec le cadre scolaire.

Conclusion

La psychiatrie fonctionne encore largement comme une science descriptive, dont les classifications restent imparfaitement arrimées à des mécanismes biologiques clairement identifiés.

Elle demeure fortement dépendante des normes sociales et occupe une position institutionnelle ambiguë, entre soin, protection et régulation de l’ordre social.

Cette tension ne disparaîtra pas avec l’arrivée de nouveaux marqueurs biologiques : elle tient à la place même de la psychiatrie, à la frontière entre souffrance individuelle et contraintes collectives.

Laisser un commentaire